La formation initiale des enseignants dès septembre 2023

- Apprendre, guider, collaborer, aider les générations futures à devenir actrices de changement… Être enseignant c’est passionnant

- Afin de s’adapter aux évolutions du métier, la formation est totalement repensée.

- Grâce à l’étroite collaboration entre les Universités et les Hautes Écoles, la réforme de la formation initiale des enseignants permet l’acquisition de compétences de niveau universitaire tout en renforçant la pratique professionnelle.

> Téléchargez ici notre dépliant explicatif "Enseigner ensemble"

Organisation de la formation

La formation s’organise désormais autour :

- des âges et des besoins des élèves

- des compétences que les enseignants doivent acquérir aujourd’hui dans le cadre de l’évolution du métier

- du Pacte pour un enseignement d’excellence

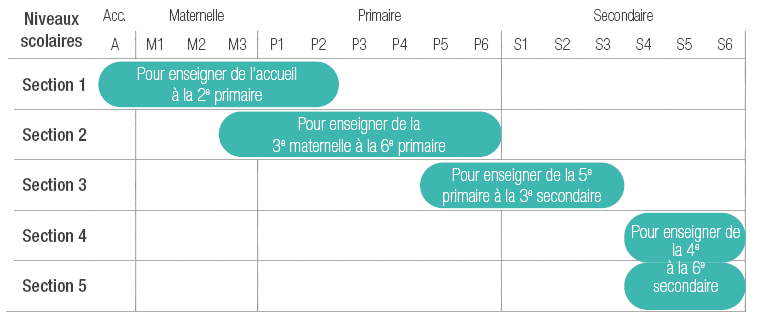

La formation est désormais organisée en 5 sections qui concernent les élèves suivants :

- Section 1 : de la classe d’accueil à la 2e primaire

- Section 2 : de la 3e maternelle à la 6e primaire

- Section 3 : de la 5e primaire à la 3e secondaire

- Section 4 ou 5 : de la 4e à la 6e secondaire

Sections 1 à 3

Les sections 1-2-3 sont organisées au sein des Hautes Écoles, en collaboration étroite avec une ou plusieurs Universités, selon la répartition suivante :

Crédits totaux

Hautes Écoles

Universités

Bachelier

180

150

30

Master

60

30

30

Sections 4 et 5

Les Sections 4 et 5 sont organisées au sein des universités et permettent d'enseigner de la 4e à la 6e secondaire.

- Le master en enseignement section 4 est un master 120 crédits dont 80 à 100 crédits sont consacrés à la formation à l’enseignement. Il remplace l’actuel master à finalité didactique qui comprend 30 crédits de formation à l’enseignement.

Bachelier disciplinaire (180 crédits) + Master en enseignement (120 crédits)

- Le master en enseignement section 5 est un master 60 crédits qui remplace l’actuelle agrégation de 30 crédits

Bachelier disciplinaire + Master disciplinaire (240 ou 300 crédits) + Master en enseignement (60 crédits)

Les programmes seront organisés en codiplomation entre Universités et Hautes Écoles avec la répartition suivante :

Master en enseignement

Crédits totaux

Hautes Écoles

Universités

Section 4

120

80

40

Section 5

60

30

30

Les + de la réforme

Les besoins de la société actuelle et la nécessité de construire une plus grande collaboration avec les enseignant·e·s de terrain sont au cœur des préoccupations.

Pour la formation en Haute École

Dès 2023, pour les sections 1 à 3, la formation d’enseignant·e passe par un allongement de la durée des études à 4 ans. Cela permettra à tou·te·s les futur·e·s diplômé·e·s de suivre une formation dont la pratique est le fil conducteur.

Concrètement, voici ce qui change :

- Formation en 4 ans (Bachelier 180 crédits + Master 60 crédits)

- Codiplomation avec une ou plusieurs Universités

- Test diagnostique de maîtrise de la langue française (facultatif)

- Possibilité de poursuivre avec un Master de spécialisation (facultatif)

Pour la formation à l’Université

Dès 2025, pour les sections 4 et 5, la formation d’enseignants devient un « master en enseignement » en 120 crédits après un bachelier disciplinaire ou en 60 crédits après un master disciplinaire.

Concrètement, voici ce qui change :

- Formation renforcée à l’enseignement

- Codiplomation avec une ou plusieurs Hautes Écoles

- Plus de pratique tout au long de la formation

- Test diagnostique de maîtrise de la langue française (obligatoire)

- Possibilité de poursuivre avec un Master de spécialisation (facultatif)

Enseigner aujourd’hui

Aujourd’hui, au cœur d’une société en perpétuel mouvement, l’enseignant·e doit relever de nouveaux défis avec ses élèves, ses collègues et ses partenaires.

Notre partenariat avec des Universités et des Hautes Écoles expérimentées leur permettra de développer toutes les compétences et tous les outils pour :

- Accompagner les apprentissages de tous les élèves

- Collaborer pendant la pratique professionnelle et avec les partenaires

- Utiliser les nouvelles technologies

- Soutenir la transition et le développement durable

Voici les axes de la réforme de la formation initiale sur lesquels nous souhaitons vraiment insister :

- Répondre au « POUR QUOI apprendre » ; donner du sens aux apprentissages

- Développer davantage la démarche scientifique, le développement de la réflexivité et du sens critique

- Prendre en considération les émotions des apprenants, mais aussi l’hétérogénéité du groupe-classe et les inégalités sociales renforcées par la transition numérique et écologique

- Assurer la diversité et la mixité dans les approches pédagogiques et leur cohérence

- Permettre de développer la créativité

Notre partenariat "Enseigner ensemble"

Notre partenariat existe depuis des années, et plus que jamais, dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants, nos 3 Universités et 4 Hautes Écoles unissent leurs forces et leurs expertises.

La codiplomation permet à nos nouveaux programmes d’offrir une diversité d’approches pédagogiques. La collaboration et l’accompagnement sont au cœur de nos pratiques et, grâce à cela, les futurs professionnels sont prêts à accompagner les élèves dans leurs apprentissages.

Pour assurer une plus grande proximité, les cours assurés par les Hautes Écoles et les Universités sont organisés sur le campus de votre institution.

Quelles sont nos spécificités ?

L’accompagnement de l’étudiant vers l’évolution et l’unicité du métier

- Une grande importance est accordée aux pratiques professionnelles en lien avec les résultats de la recherche en éducation.

- Nos institutions collaborent au-delà du simple aspect disciplinaire. Il s’agit donc :

- d’adopter un rôle actif dans l’évolution du métier ;

- de former à un métier collaboratif ;

- de former à la transversalité de l’acte d’enseigner.

- La formation pratique est au cœur du développement des compétences, de manière à véritablement répondre aux besoins et réalités d’aujourd’hui.

- Le développement d’outils est aussi essentiel. Ils permettront aux étudiants de mobiliser toutes les ressources utiles (les nouvelles technologies, par exemple).

- Nous accompagnons l’ensemble des apprentissages, via :

- L’alternance « théorie-pratique » (cf. diversité d’approches, coordination forte entre les partenaires tout au long du parcours, familiarisation progressive à l’université, etc.)

- Des feed-back réguliers et variés avec les étudiants (cf. séminaires en petits groupes avec assistants universitaires notamment pour analyser sa pratique)

- Une analyse permanente des pratiques (notamment après les stages)

- Nous insistons sur la collaboration avec les acteurs de terrain.

La proximité

- Les enseignants des universités se déplacent sur les campus des Hautes Écoles.

- L’accompagnement des étudiants, y compris en petits groupes.

Une culture et une histoire communes

- Notre partenariat Hautes Écoles/Universités a été mis en place sur base de réflexions menées longtemps avant la réforme de la formation initiale des enseignants, notamment dans la recherche.

- Les programmes de formation ont été créés sur base de cette expérience collaborative.

Notre consortium est fort de la collaboration de 3 Universités et 4 Hautes écoles.